- Water 2040 Fundの全国自治体向けエントリー受付は終了しました。

引き続き製品にご興味のある方は、こちらからお問い合わせください。 - お問い合わせはこちら

全国自治体の皆さまへ

Water 2040 Fundに多大なる

ご関心をいただき、

誠にありがとうございました。

非常に多くの皆さまに

ご応募いただいた結果、

おかげさまをもちまして

Water 2040 Fundの全国自治体向け

エントリー受付は終了いたしました。

分散型水循環システムの

普及を通じて、

日本の上下水道インフラを

共に支えていくために、

挑戦を続けてまいります。

引き続き製品にご興味の

ある方は、下記のボタンから

お問い合わせください。

Vision

持続可能な水インフラを、

次の世代へ

日本各地で人口減少や管路の老朽化が進行する中、上下水道事業運営の構造的課題に直面する自治体様が増加しています。安全・安心な水利用を次世代に引き継いでいくために、水道インフラの持続可能性を高める新たな方策が求められています。

WOTAは2023年に中長期的な日本の水問題の解決を目指すプロジェクト「Water 2040」を立ち上げ、上下水道事業の財政負担が特に大きい地域において、「分散型水循環システム」を社会実装する取り組みを進めています。人口減少が著しい過疎地域や、配管効率の面で課題を抱える山間部・島嶼地域などにおいては、使った水をその場で再生して循環利用することが可能なシステムを世帯ごとに導入することで、水供給および排水処理にかかる多大なインフラ整備・維持管理コストの低減が可能となります。

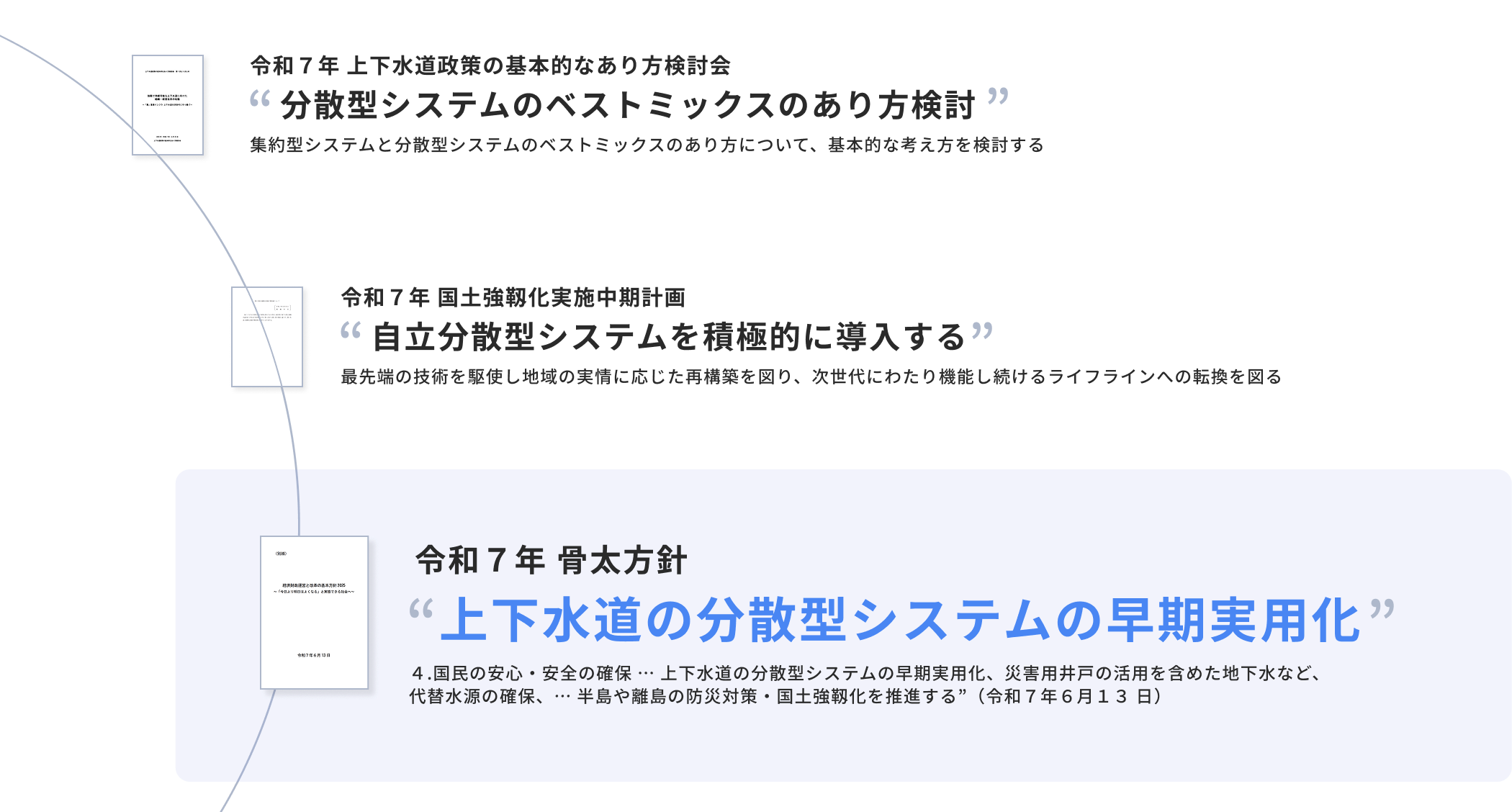

こうした動向と呼応して、政府も2025年6月に閣議決定した『経済財政運営と改革の基本方針2025』(通称「骨太の方針」)において、「上下水道の分散型システムの早期実用化」を明記しています。これにより、各地域の特性に応じて、既存の集約型システム(上下水道)と分散型システムを適切に組み合わせるという新たなアプローチの検討が、政策レベルにおいても本格的に始まろうとしています。

もっとも、こうした分散型システムの導入は、財政面・人的リソース面の制約が多い地方の自治体様にとって、単独で着手するには高いハードルがあります。そこで、「分散型水循環システム導入ファンド(Water 2040 Fund)」を設立し、分散型システム導入運用に必要な計画策定、ファイナンス、運用管理までの一連のプロセスを中長期的にご支援する取り組みをはじめます。

次の世代にも、水に困ることのない豊かな暮らしをつないでいくために。

分散型インフラ導入に向けた新たな検討の一助として、本取り組みへのご関心をいただければ幸いです。

Problem

上下水道を取り巻く

構造的な課題

日本の上下水道は、先人たちのたゆまぬ努力と知恵、そして技術の積み重ねにより、極めて高い水準のサービスを実現してきました。飲用可能な水を総人口の98%以上に供給し、排水処理を通じて公衆衛生の維持に大きく貢献してきたこの仕組みは、社会基盤として極めて重要な役割を担っています。

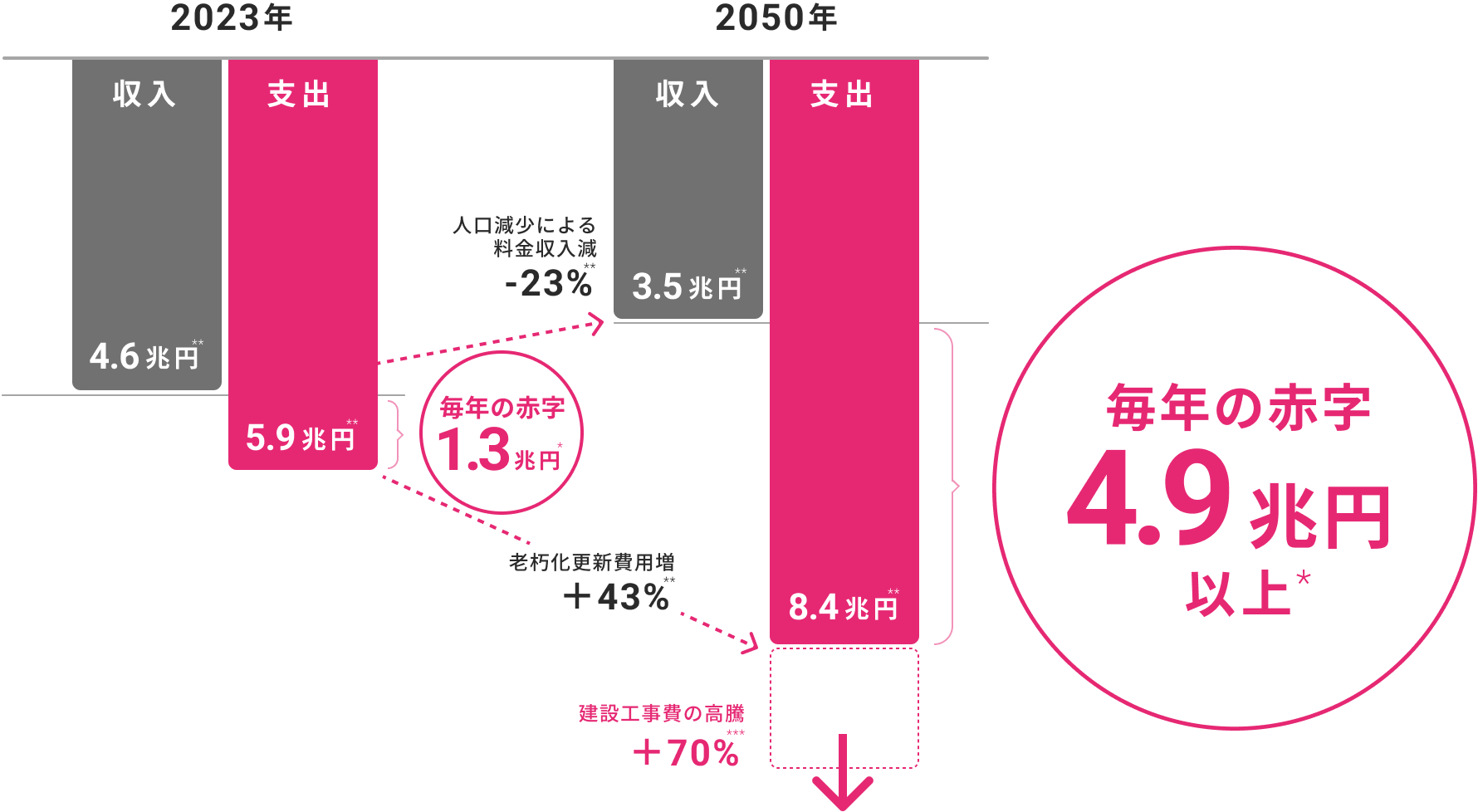

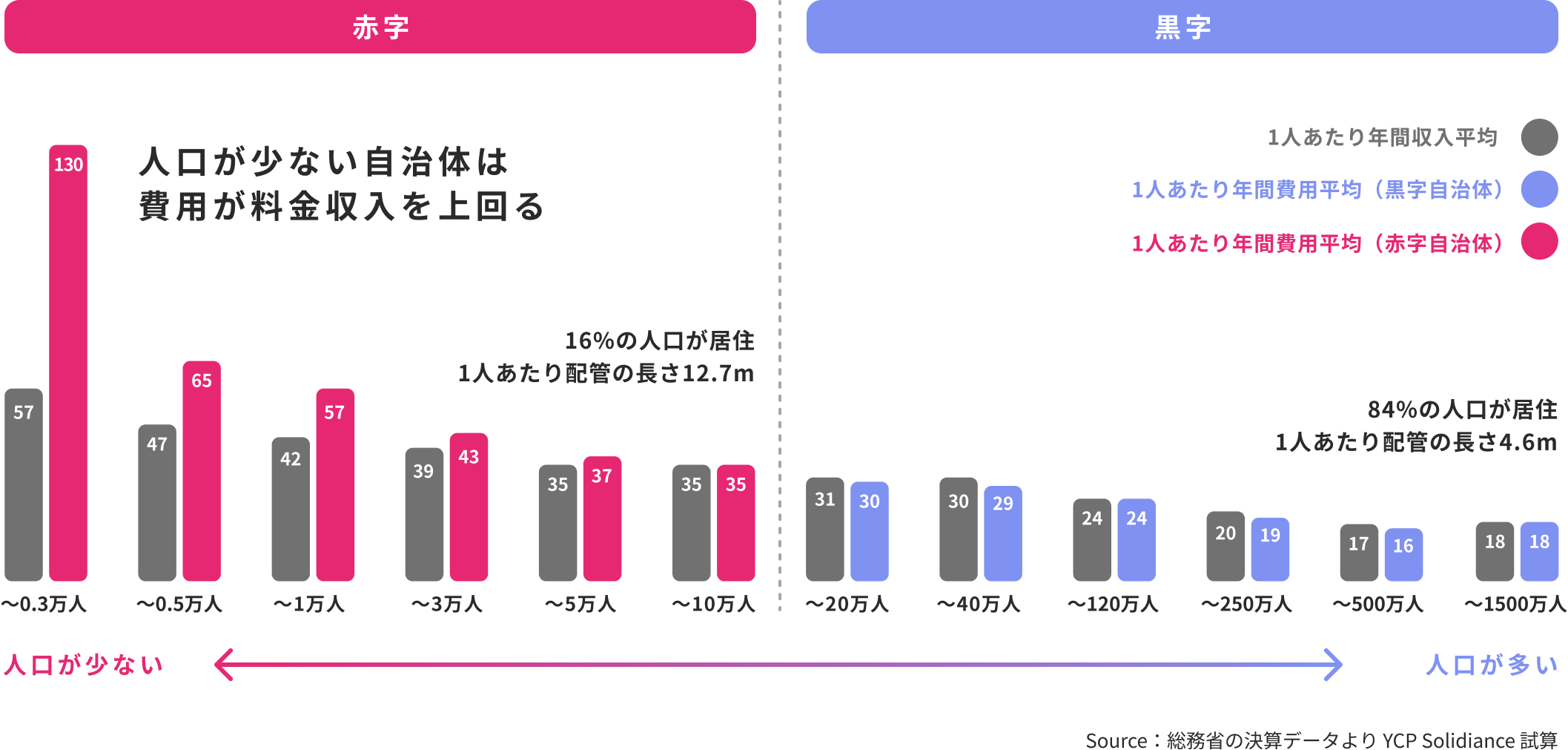

一方で、人口減少の進行により、特に人口規模の小さな自治体様においては、慢性的な財政赤字を抱えるケースが増加しています。さらに、老朽化した施設や管路の更新費用も年々増加しており、「料金収入の減少」と「更新コストの増大」という二重の課題が、今後の上下水道事業運営に深刻な影響を及ぼすことが懸念されています。

こうした状況の中、上下水道事業の持続可能性を確保するため、抜本的な料金改定やサービス範囲の見直しといった判断を迫られる自治体様が増えています。しかしながら、「人口密度の低い地域では、一人あたりの管路建設費が増加し、財政収支が悪化する」という集約型インフラの構造的な特性は容易に変えられず、従来型の取り組みだけでは課題の根本的な改善に限界があるのが実情です。

また、地震や豪雨など自然災害の多い日本においては、断水への備えを含む「レジリエンスの強化」も、喫緊の課題として浮上しています。

将来にわたって上下水道を持続可能なかたちで維持していくためには、人口が少ない地域においても経済性を確保でき、人口構成の変化にも柔軟に対応し、かつ災害時にも強い、補完的な解決手段の導入が求められています。今こそ、長期的な視点での水インフラのあり方を再検討し、次の世代に向けて、制度・技術の両面で進化させていくことが求められています。

上下水道事業の今後の収支見通し(2023~2050年)

*R5年公益企業年鑑

**国交省「上下水道経営に関する今後の政策の方向性について」のデータを編集

***日本銀行の物価安定目標の物価上昇率2%を2023年~2050年の期間に適用

自治体人口規模別・年間一人当たり平均料金収入と運用費用の比較(2020年)

Solution

地域の水課題解決に向けた

「分散型水循環システム」の活用

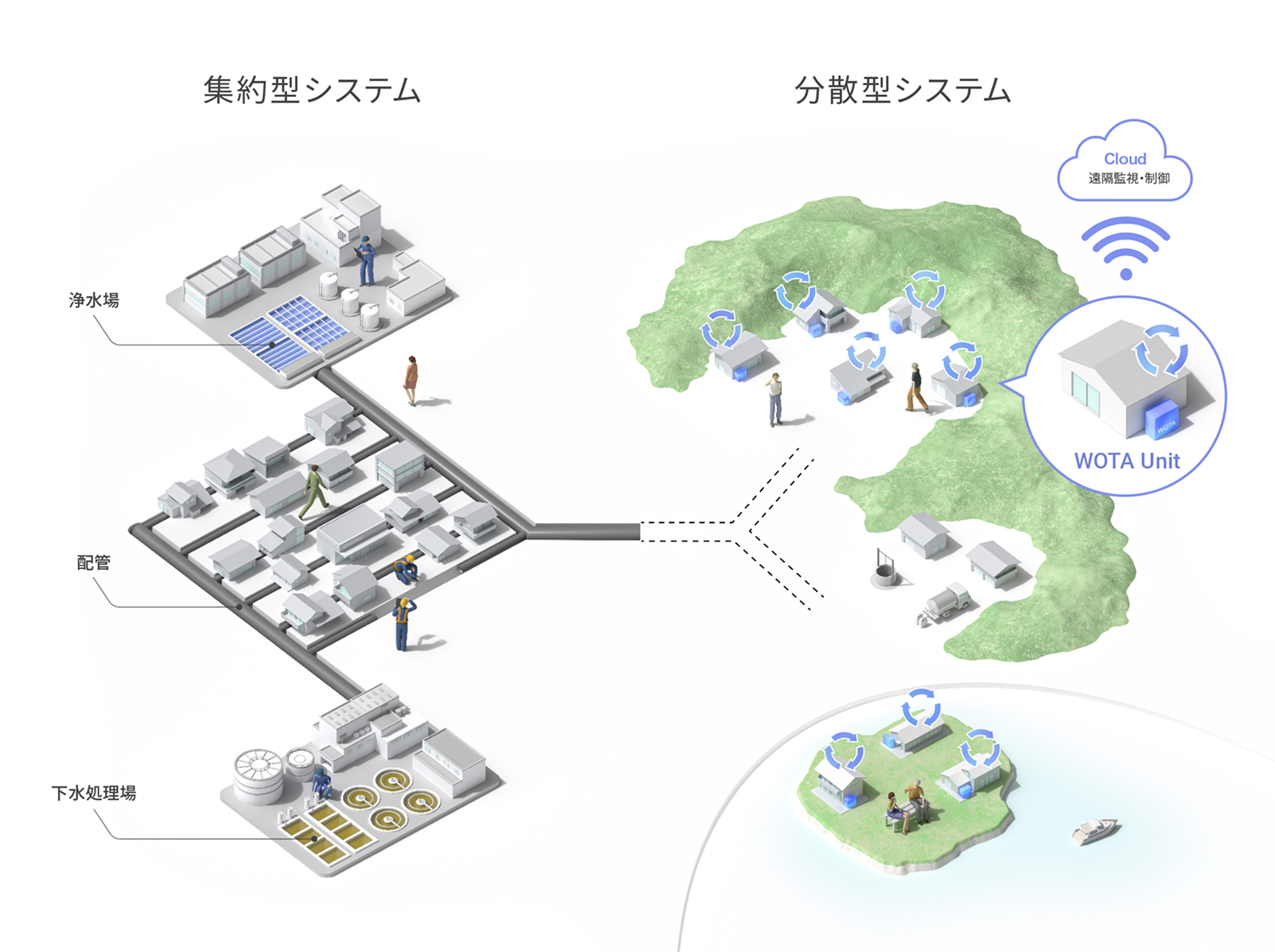

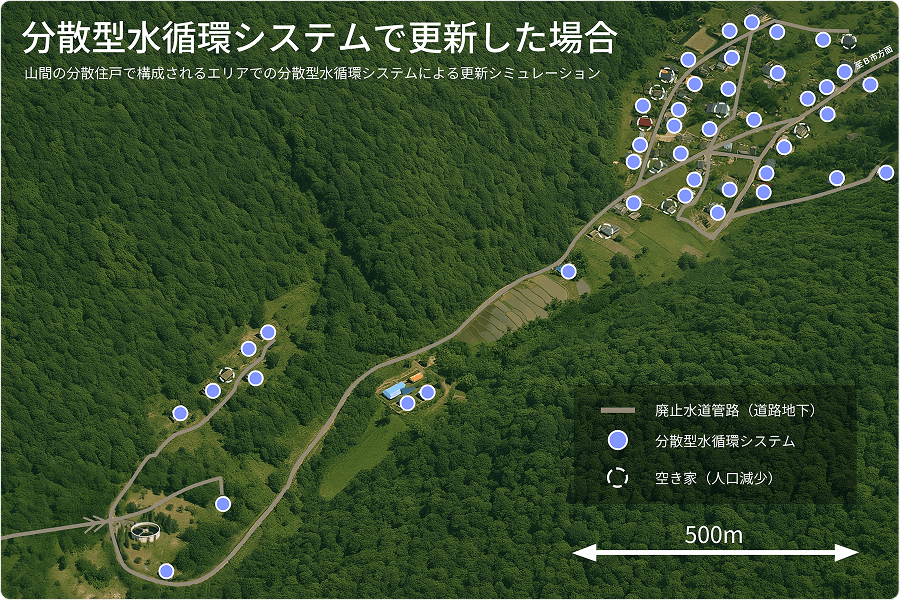

人口減少や管路の老朽化に伴う上下水道財政の悪化に対し、政府は「集約型インフラと分散型システムのベストミックス」という新たな考え方に注目しています。これは、既存の上下水道を基盤としながら、地域の特性に応じて適切なエリアに「分散型水循環システム」を補完的に導入していくという、水インフラの新たな構築モデルです。

分散型システムは、面的な配管敷設を必要とせず、人口密度が低い地域においても経済合理性を確保しやすい構造を持っています。また、人口動態の変化にも柔軟に対応可能であり、さらに災害時のリスク分散という観点からも有効な仕組みと位置づけられています。

こうした方向性は、政府の『経済財政運営と改革の基本方針2025(骨太の方針)』において「上下水道の分散型システムの早期実用化」として明記されており、国土交通省の「上下水道政策の基本的なあり方検討会」などを通じて、制度面・実装面の具体的な検討も進められています。分散型システムは、水インフラの老朽化と災害対応という、現在の日本の自治体様が直面する重要課題に対応する手段の一つとして、政策レベルでの位置づけが強化されつつあります。

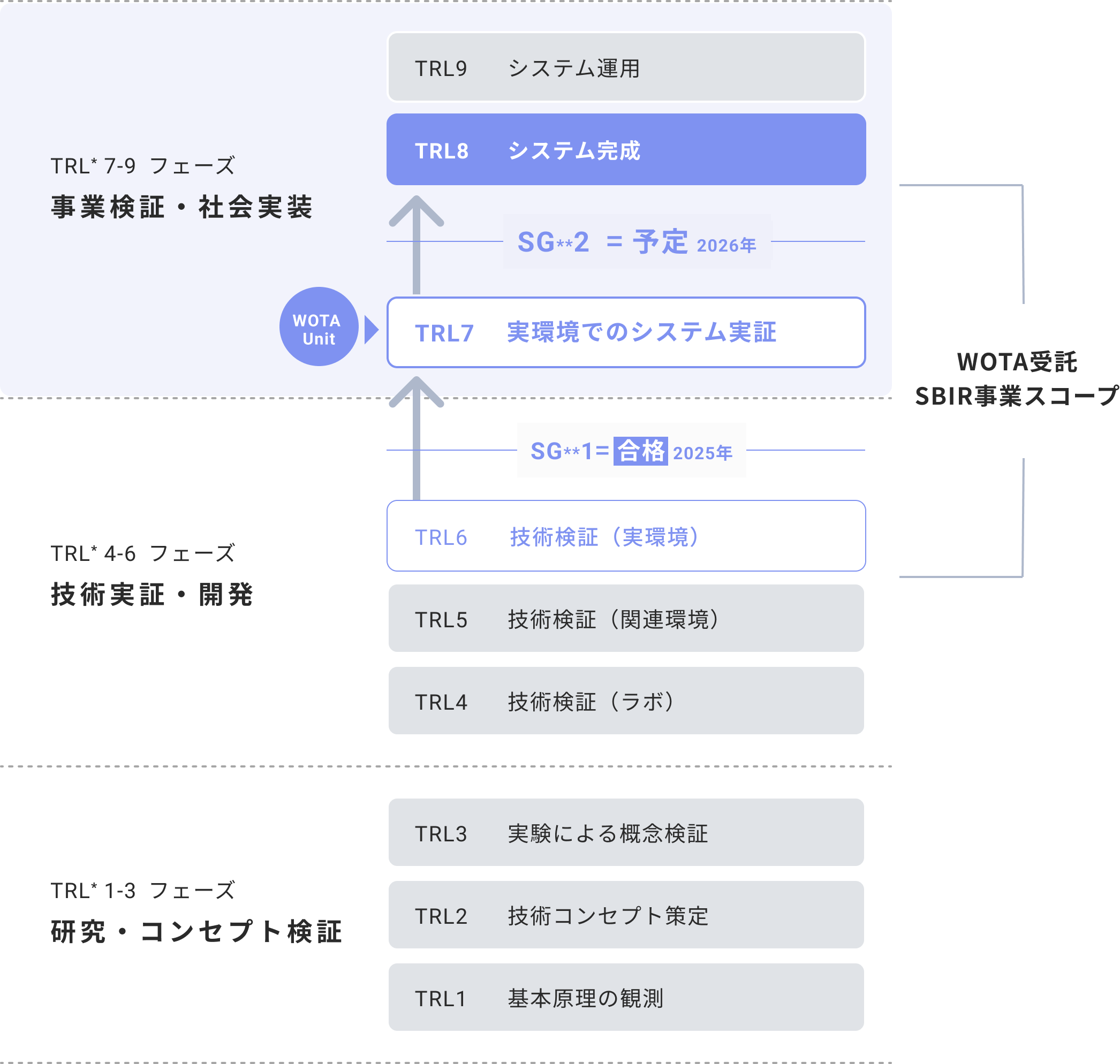

また、WOTAの分散型水循環システムは、「国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)」の「ディープテック・スタートアップ支援基金/ディープテック・スタートアップ支援事業」、および内閣府・経済産業省による「中小企業イノベーション創出推進事業(SBIR)」の支援を受け、量産開発および社会実装に向けた検証を進めています。2025年には、技術成熟度(TRL:Technology Readiness Level)評価において「TRL6」を通過し、現在は実環境下でのシステム実証を行う「TRL7」段階に進んでいます。

水インフラの集約型システムと分散型システムのベストミックス

上下水道の分散型システムに関する政府方針

※スタートアップの技術成熟度(TRL) を原則としてレベル5以上から社会実装が可能となるレベル7まで引き上げる計画とする

日本政府による革新的技術の社会実装支援制度(SBIR*)

* TRL(Technology Readiness Level):技術成熟度レベル

** SG1,2(Stage gate 審査):次の技術成熟度レベルへの移行に際し、政府指定の上下水道分野専門家による審査ゲート>

Product

水インフラの分散化を実現する

「家庭用水循環システム」

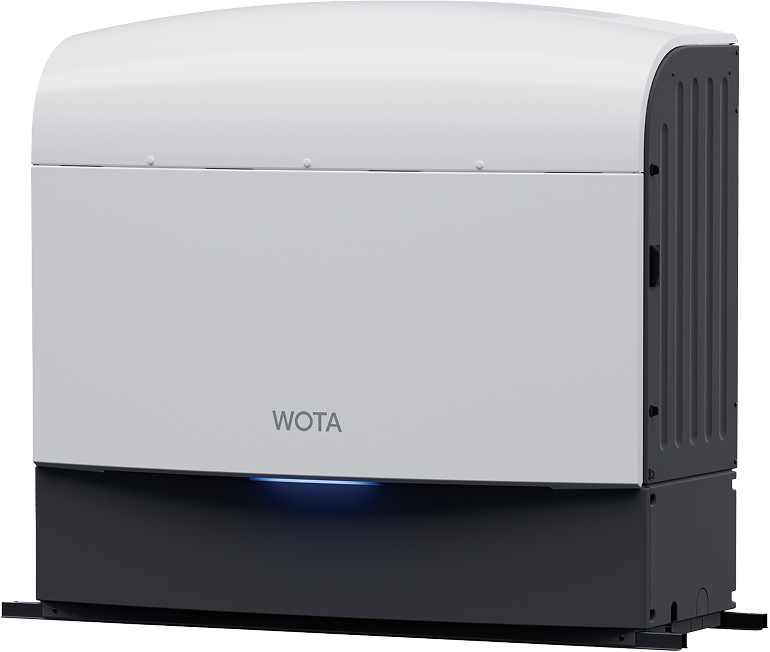

WOTA Unit は、災害に強く環境に優しい生活を実現する世界初(※1)の「家庭用水循環システム」です。住宅のお風呂やキッチン、洗濯機等から出る排水の最大97%(※2)を安全な水に再生することで、上下水道に接続しなくても、水不足や水質の問題に悩まされずに暮らせるようになります。必要なのは、電力、雨水の補充、そしてフィルター交換などのメンテナンスです。断水もなく、自然も汚さず、住民の皆様が愛する場所にずっと住み続けられる。そんな未来のための「小さな水インフラ」です。

※1 2025年7月8日付け当社プレスリリース参照

※2 再生率についてはご自宅での水利用などの諸条件で変化する場合があります。

WOTA Unitは、国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)による支援を受け、量産化に向けて開発中の製品です。

デザイン・仕様・性能は今後変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

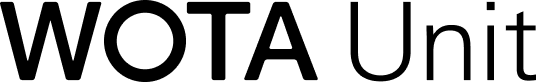

共創で磨かれた分散型水循環システム

WOTAが開発する分散型水循環システム「WOTA Unit」はすでに日本各地の自治体様において導入が進められています。地域ごとに直面する課題は多岐にわたります。たとえば、人口減少や管路老朽化に伴う水道財政の悪化に加え、水資源の不足、未処理排水による環境負荷、災害時の断水と復旧対策など、地理的・制度的・自然環境的な特性に起因する複合的な課題が挙げられます。こうした中で、導入にご協力いただく住民の皆様に共通するのは、「今住んでいる地域に、これからも安心して暮らし続けたい」という想いです。こうした地域の声に向き合いながら、地域ごとの課題解決を共に進めるパートナーとして、分散型水循環システムの導入を推進する自治体様の数は、現在も着実に増加しています。

- 広島県 竹原市

- 広島県竹原市では、水道管路の老朽化が進む中、ある集落において各家庭に「WOTA Unit」を設置し、地域単位でのインフラの分散化に取り組んでいます。この実証は、上下水道にかかる財政的な課題に対する具体的な対処手段の一つとして位置づけられており、同時に、地域の名水など貴重な水資源の保全にも寄与しています。

※広島県水道広域連合企業団「新たな水供給システムの共同調査・研究業務」の一環としてWOTA株式会社が実施

- 石川県 珠洲市

- 令和6年能登半島地震で甚大な被害を受けた石川県珠洲市では、国土交通省の「上下水道一体革新的技術実証事業(AB-Cross)」の一環として、WOTAと市が連携し、「WOTA Unit」の導入を進めています。長期断水の影響を受けた複数の地域にWOTA Unitを設置するとともに、市全体を対象に、上下水道と分散型システムを適切に組み合わせた“ベストミックス”のあり方についての検討も進められています。

※国土交通省「上下水道一体革新的技術実証事業(AB-Cross)」の一環として珠洲市およびWOTA株式会社共同研究体が実施

- 東京都 利島村(伊豆諸島)

- 伊豆諸島の利島では、他の離島と同様に慢性的な淡水資源不足が課題となっており、これまで水道水の確保には高額なコストをかけて海水の淡水化が行われてきました。そうした中で、「WOTA Unit」を組み込んだ小型住宅の導入実証が行われており、約2年間にわたり水道に接続することなく、安定的に生活用水を確保した暮らしが実現されています。

※東京都利島村「オフグリッド居住モジュール整備実証事業」の一環としてソフトバンク株式会社・北良株式会社・WOTA株式会社が実施

- 愛媛県 西予市・伊予市・今治市

- 愛媛県内の一部市町では、過疎化の進行により上下水道の財政状況が厳しく、小規模な水供給施設の維持管理が地域住民の皆様にとって大きな負担となっています。

こうした背景のもと、各市において「WOTA Unit」が導入されており、すでに1年以上にわたり、生活に必要な水の安定供給が継続されています。※愛媛県「持続可能な水循環DXモデル実証事業」の一環として

WOTA株式会社が実施

- 秋田県 仙北市

- 秋田県仙北市では、人口減少に加え、漏水等による水道事業費の増加も課題となっており、特に財政負担の大きい積雪寒冷地域を対象に「WOTA Unit」の導入が進められています。現在、現地の住宅にて「WOTA Unit」の運用・検証が行われており、寒冷地における分散型水循環システムの有効性について評価が進められています。

※秋田県「秋田県小規模分散型給水設備導入可能性調査業務委託」の一環としてソフトバンク株式会社とWOTA株式会社が実施

Fund

「分散型システムの早期実用化」を後押しする

100億円規模のインフラファンドの設立

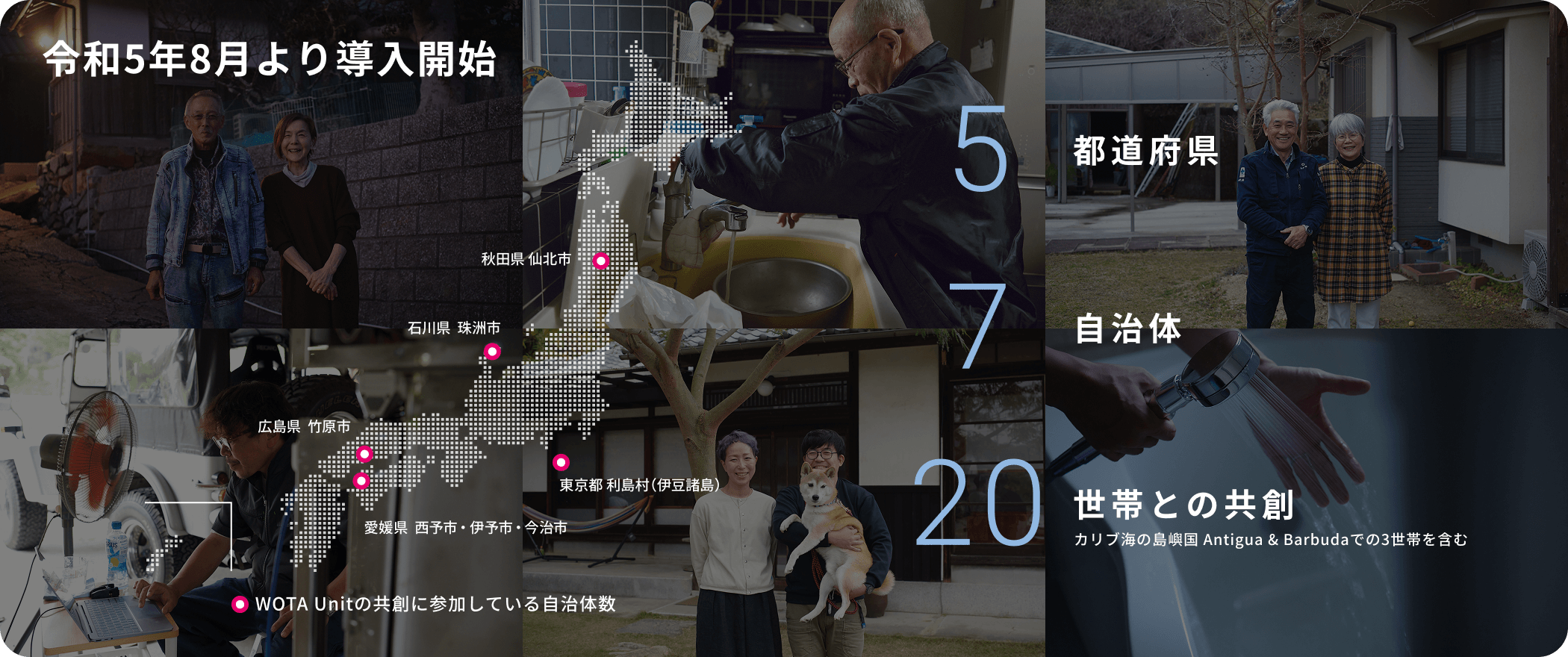

分散型システムの導入は、地域における水インフラ課題への対応策として注目されていますが、実際の導入にあたっては、専門職員の不足や予算化可能な財源の限界など、地方の自治体様においては多くの実務的なハードルが存在します。

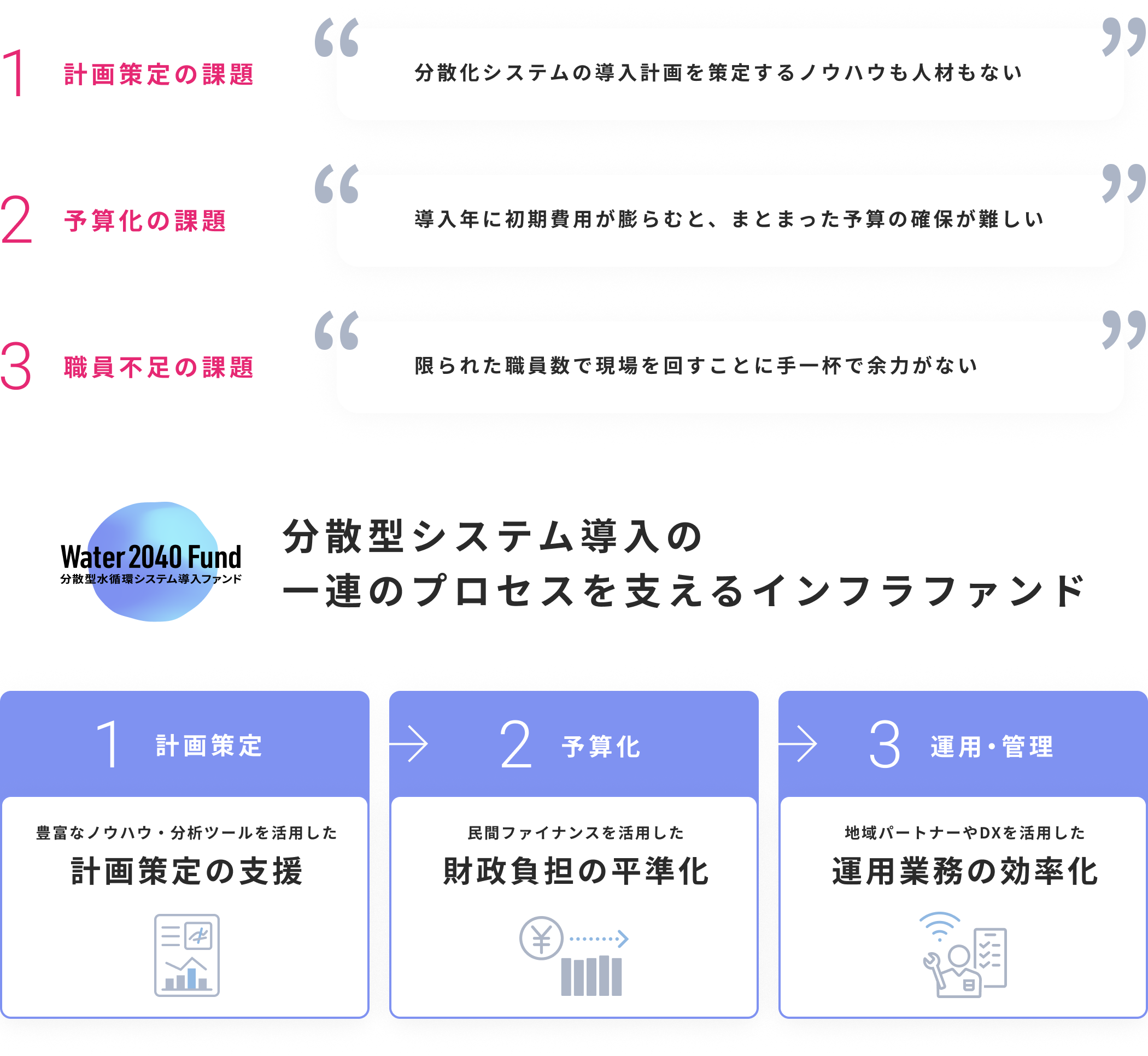

こうした状況を踏まえ、政府が『経済財政運営と改革の基本方針2025(骨太方針2025)』において掲げる「上下水道の分散型システムの早期実用化」を後押しすることを目的に、「分散型水循環システム導入ファンド(Water 2040 Fund)」を設立します。本ファンドでは、分散型システムの導入を目指す自治体様に対し、民間ファイナンスを活用した初期導入時の財政負担の平準化に加え、WOTAがこれまで培ってきた独自のノウハウと分析ツールによる計画策定支援を提供します。さらに、地域パートナーとの連携やDX(デジタルトランスフォーメーション)の活用を通じて、運用業務の効率化まで含めた、計画・導入・運用管理に至る一連のプロセスをご支援することを想定しています。

水インフラの分散化を推進したくても...

Water 2040 Fund スキーム

社会実装に向けた

長期的・段階的な伴走支援

水インフラに課題を抱える自治体に対して、私たちは一過性の支援ではなく、長期的かつ段階的に皆様のご要望に寄り添いながら、地域ごとの状況や制約に応じた課題の整理と対応策の検討を進めます。持続可能な水道運営の実現に向けて、自治体の皆様と共に歩む姿勢を大切にしています。

Q1導入効果の可視化

- 自分の自治体に有効かわからない

-

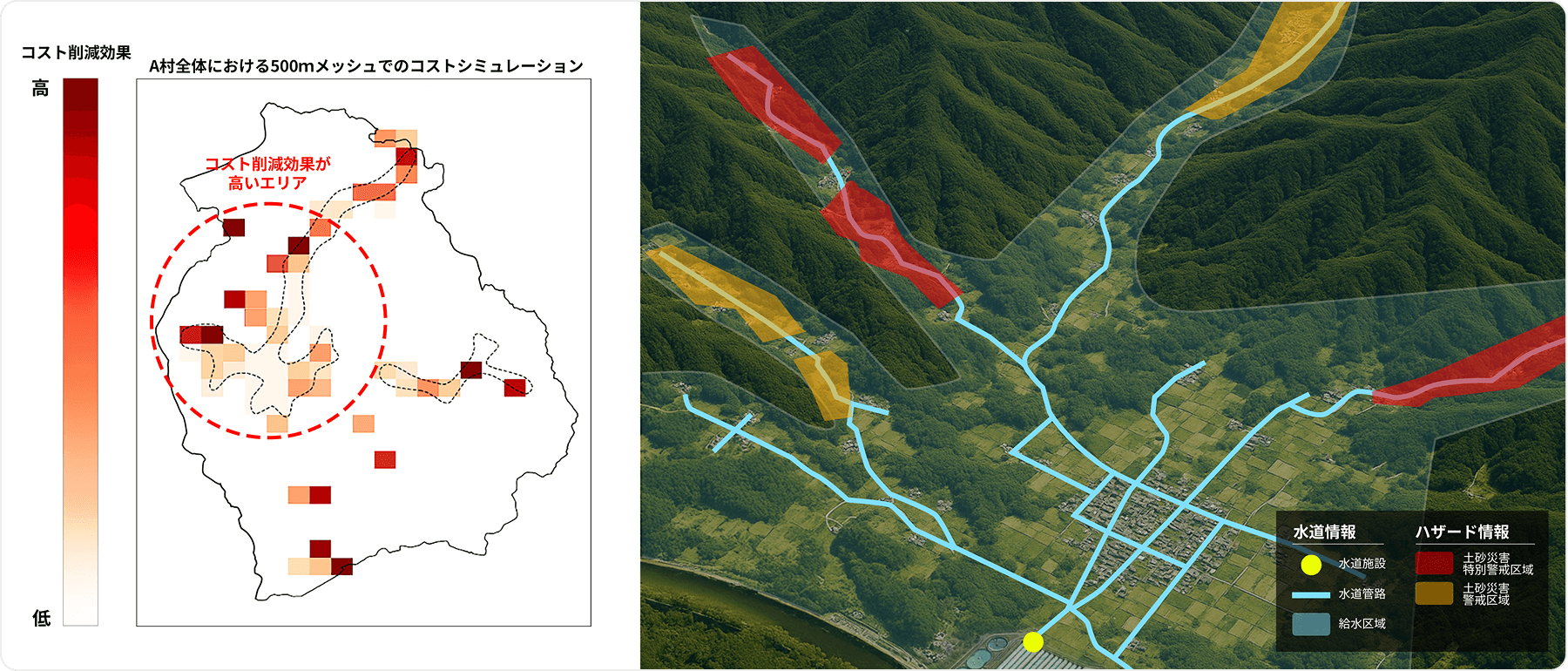

水問題エリアを可視化するマッピングシミュレーションで導入効果のある地区を推定するマップ情報を提供します。

本シミュレーターにより効果の高いと推定されるエリアを視覚的に把握することが可能です。(提供するマップは500mメッシュのヒートマップ形式となります)

Q2コスト削減効果の算出

- 現状のインフラを更新した場合と比較して

どれくらいのコスト削減効果が期待できるのかわからない -

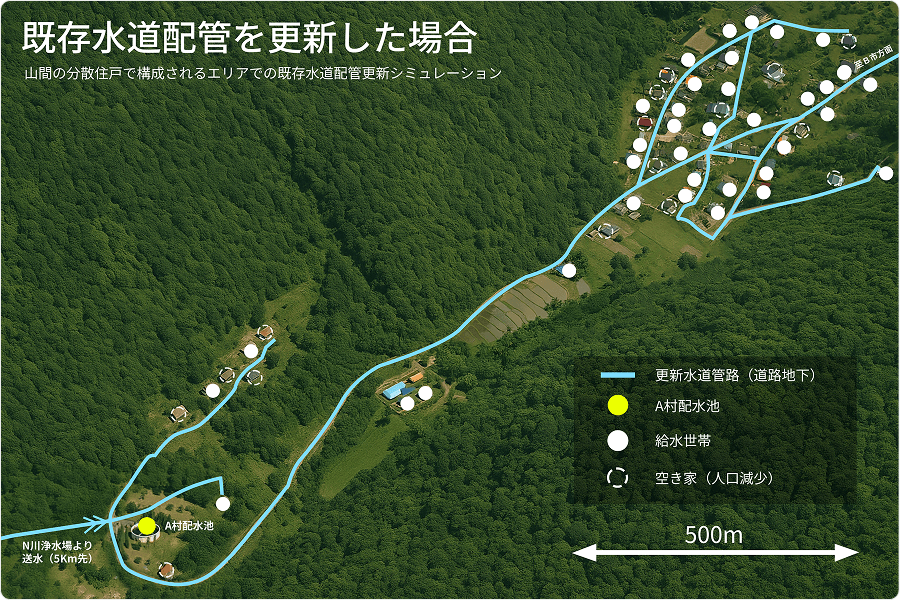

水道施設や管路情報などをご提供いただくことで、より具体的な効果のあるエリアの特定と、既存インフラの更新と比較したコストシミュレーションが可能です。

また、コストシミュレーションと合わせて自治体様毎の個別の課題やニーズにそって展開計画策定をご支援いたします。

Schedule 導入までのスケジュール

「Water 2040 Fund」の全国自治体向けエントリー受付は終了しました。

※2025年9月30日締切エントリーにあたっては、Step 1:オンライン説明会(任意参加)、Step 2:オンライン個別相談会(必須参加)、Step 3:非拘束式エントリー ※という3ステップでご案内しています。

※契約上の負担のない、意思表明のみの非拘束エントリーです。

エントリーまでの流れ

- Step1:オンライン説明会※終了しました

- 本ファンドの概要や支援内容に関するオンライン説明会を開催いたします。まずは概要を把握したいという自治体様におすすめです。概要の説明が不要の方については、このステップを省略いただくことが可能です。本サイトの「説明会・個別相談会の参加申込」より申し込みください。

開催日程:7月23日(水)、7月30日(水)、8月6日(水)

時間:14:00~15:00

形式:オンライン(事前申込制)

- Step2:オンライン個別相談会※終了しました

- エントリーをご希望の自治体様には、WOTAより、自治体様内の課題地域を500mメッシュで可視化した 「マッピングシミュレーション (無償)」をご共有し、それをもとに課題整理や候補地域の検討、導入可能性の初期協議を行います。

- Step3:エントリー※終了しました

- 「Water 2040 Fund」を活用した分散型水循環システム導入のサポートを希望される自治体様からのエントリーを受け付けます。

※導入検討は無償ですが、先着順となりますのでご留意ください。

※他の財源活用によりファイナンスが不要な自治体様にも、エントリーにより計画策定の支援をご提供します。

エントリー以降の導入までの流れ

- エントリー頂いた自治体様には、弊社のヒアリングで伺った課題やご提供頂いた情報(管路データや水道メーター情報な

ど)をもとに分散型水循環システムの導入効果が高い地域を特定し、詳細シミュレーションをご提供します。シミュレー

ション結果をもとに、水道財政への貢献額試算や導入計画策定を伴走支援させていただきます。

- 想定スケジュール

- サポート開始・計画策定(2025年10月〜)

- 契約締結(2026年度以降)

- 導入開始(2026年度以降)

分散型水循環システムを検討・導入・運用頂くにあたり、各フェーズで必要なサポートをご提供いたします。

FAQ よくある質問

- サポートに費用はかかりますか?

- 費用は無償となります。

- エントリーに必要な内容はなんですか?

- 導入検討地区名およびその対象世帯数の情報が必要です。 首長様及び検討主担当者様のお名前で申込み頂きます。

導入検討地区の選定については個別相談を通じてご支援させていただ きます。

- エントリーへ申し込み後の

キャンセルはできますか? - 非拘束のため、エントリー後のキャンセルは可能です。 自治体様方に制約及び責任は一切生じません。

- 製品について詳しく知りたい

- 製品についてはこちらのサイトにてご確認頂けます。

おかげさまで、分散型水循環システムの

導入サポートに向けた

Water 2040 Fundの全国自治体向け

エントリー受付は終了しました。

数多くの皆さまにご応募いただき、

誠にありがとうございました。